概要

ある日突然、Unityが死んだ。

シーン読み込み時にフリーズして再起動したら、Unity自体が起動しなくなるという自体に遭遇。

結果的に4時間溶かしてなんとか解決した・・・。

ただ、正直謎が多すぎてこれで直るか分からないのだけど、同じ悩みを持っている人を助けられるかもしれないのでメモを残しておきます。

やったこと

ちなみにそのときに一番調べていた単語が「Native extension for iOS target not found」です。

これは、Unity Editorのログファイルに残されていた手がかりです。

(ちなみにログファイルはここ→ ~/Library/Logs/Unity/Editor.log)

そのときのログファイル全文を残しておきます。

Initiating legacy licensing module

[Package Manager] Server::Start -- Port 61119 was selected

Launching external process: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/Server/UnityPackageManager

COMMAND LINE ARGUMENTS:

/Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/MacOS/Unity

-projectpath

/Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge

-useHub

-hubIPC

-cloudEnvironment

production

-buildTarget

iOS

-hubSessionId

529ac9d0-f0ba-11e9-ba43-8bfa11da91e7

LICENSE SYSTEM [20191017 17:48:0] Next license update check is after 2019-10-18T07:36:42

Successfully changed project path to: /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge

/Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge

Using Asset Import Pipeline V1.

Loading GUID <-> Path mappings...0.000048 seconds

Loading Asset Database...0.122003 seconds

AssetDatabase consistency checks...0.722986 seconds

[Package Manager] Done resolving packages in 1.14s seconds

[Package Manager]

Registered 40 packages:

Packages from [https://packages.unity.com]:

com.unity.collab-proxy@1.2.16 (location: /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge/Library/PackageCache/com.unity.collab-proxy@1.2.16)

com.unity.ext.nunit@1.0.0 (location: /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge/Library/PackageCache/com.unity.ext.nunit@1.0.0)

com.unity.ide.rider@1.1.0 (location: /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge/Library/PackageCache/com.unity.ide.rider@1.1.0)

com.unity.ide.vscode@1.1.0 (location: /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge/Library/PackageCache/com.unity.ide.vscode@1.1.0)

com.unity.test-framework@1.0.13 (location: /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge/Library/PackageCache/com.unity.test-framework@1.0.13)

com.unity.textmeshpro@2.0.1 (location: /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge/Library/PackageCache/com.unity.textmeshpro@2.0.1)

Built-in packages:

com.unity.package-manager-ui@2.2.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.package-manager-ui)

com.unity.timeline@1.1.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.timeline)

com.unity.ugui@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.ugui)

com.unity.modules.ai@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.ai)

com.unity.modules.androidjni@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.androidjni)

com.unity.modules.animation@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.animation)

com.unity.modules.assetbundle@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.assetbundle)

com.unity.modules.audio@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.audio)

com.unity.modules.cloth@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.cloth)

com.unity.modules.director@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.director)

com.unity.modules.imageconversion@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.imageconversion)

com.unity.modules.imgui@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.imgui)

com.unity.modules.jsonserialize@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.jsonserialize)

com.unity.modules.particlesystem@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.particlesystem)

com.unity.modules.physics@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.physics)

com.unity.modules.physics2d@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.physics2d)

com.unity.modules.screencapture@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.screencapture)

com.unity.modules.terrain@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.terrain)

com.unity.modules.terrainphysics@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.terrainphysics)

com.unity.modules.tilemap@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.tilemap)

com.unity.modules.ui@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.ui)

com.unity.modules.uielements@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.uielements)

com.unity.modules.umbra@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.umbra)

com.unity.modules.unityanalytics@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.unityanalytics)

com.unity.modules.unitywebrequest@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.unitywebrequest)

com.unity.modules.unitywebrequestassetbundle@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.unitywebrequestassetbundle)

com.unity.modules.unitywebrequestaudio@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.unitywebrequestaudio)

com.unity.modules.unitywebrequesttexture@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.unitywebrequesttexture)

com.unity.modules.unitywebrequestwww@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.unitywebrequestwww)

com.unity.modules.vehicles@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.vehicles)

com.unity.modules.video@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.video)

com.unity.modules.vr@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.vr)

com.unity.modules.wind@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.wind)

com.unity.modules.xr@1.0.0 (location: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/PackageManager/BuiltInPackages/com.unity.modules.xr)

[XR] No new subsystems found in resolved package list.

[Package Manager] Done registering packages in 0.05s seconds

Targeting platform: iOS

Refreshing native plugins compatible for Editor in 206.28 ms, found 6 plugins.

Preloading 0 native plugins for Editor in 0.00 ms.

IsTimeToCheckForNewEditor: Update time 1571299758 current 1571302083

Initialize engine version: 2019.2.3f1 (8e55c27a4621)

[XR] Discovering subsystems at path /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Resources/UnitySubsystems

[XR] Discovering subsystems at path /Users/kazuyahiruma/MyDesktop/UnityProjects/hoge/Assets

GfxDevice: creating device client; threaded=1

Initializing Metal device caps: Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 640

[EnlightenBakeManager] m_Clear = false;

Initialize mono

Mono path[0] = '/Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/Managed'

Mono path[1] = '/Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/MonoBleedingEdge/lib/mono/unityjit'

Mono config path = '/Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/MonoBleedingEdge/etc'

Using monoOptions --debugger-agent=transport=dt_socket,embedding=1,server=y,suspend=n,address=127.0.0.1:56155

Begin MonoManager ReloadAssembly

Registering precompiled unity dll's ...

Register platform support module: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/Unity.app/Contents/PlaybackEngines/MacStandaloneSupport/UnityEditor.OSXStandalone.Extensions.dll

Register platform support module: /Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/PlaybackEngines/iOSSupport/UnityEditor.iOS.Extensions.dll

Registered in 0.002006 seconds.

[usbmuxd] Start listen thread

[usbmuxd] Listen thread started

[usbmuxd] Send listen message

Native extension for iOS target not found

問題の一文はログの最後に出てくるやつですね。

どう解決したか

さて、どう解決したかですが、結論から書くと、問題がありそうなファイルをRenameしてみた、です。

問題のファイル(っぽいもの)はこちら↓

/Applications/Unity/Hub/Editor/2019.2.3f1/PlaybackEngines/iOSSupport/UnityEditor.iOS.Extensions.dll

iOS target not found と書いてあったのでこれかなと。

でやったことはこれをRenameしました。(要はこれを読み込ませないようにしてみたということ)

これをスキップさせたらどういうエラーが出るのかなーと思って。

が、結果は意図に反してなぜかUnity起動するという謎。ファイルあるときはnot foundなのに、ファイル自体Renameしたらなんで起動するんだ・・。

そしてさらに謎なのが、これで無事起動したあと、変更したファイル名を元に戻したら普通に起動するという。

とはいえ、もしこのあたりの問題で悩んでいる人がいたら上記を試してみてください。

ただ、あまりにも謎すぎるので直る保証は一切ないのであしからず・・・。

その他メモ

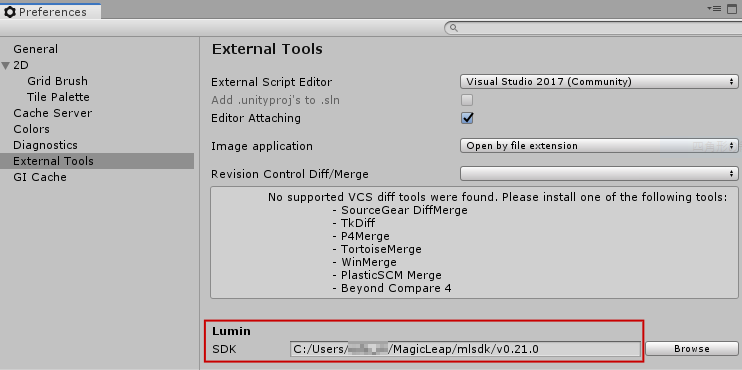

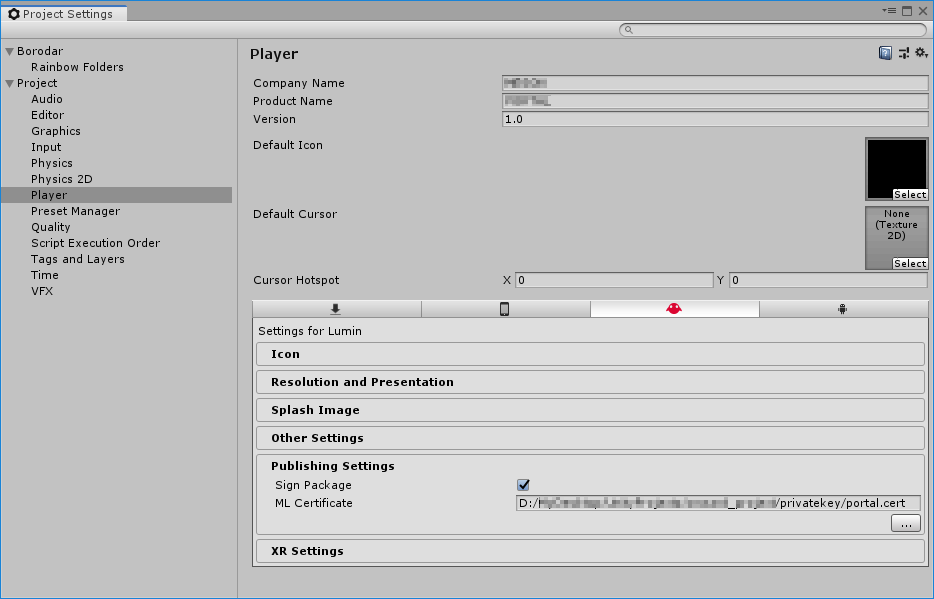

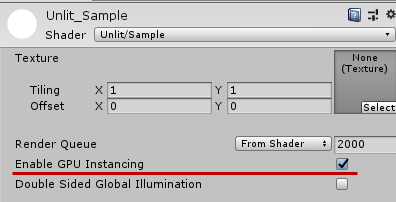

ちなみに、これも功を奏したのか分かりませんが、「Unityゲーム開発者ギルド」というSlackのコミュニティに質問したところ以下のような対応も教えてもらいました。

上記の方法でもダメな場合はこちらも試してみるといいかもしれません。

- Unityを起動している場合は終了し、アンインストール

~/Library/Unity/を削除/Library/Application Support/Unity/にある .ulf 拡張子のファイルを削除- PCを再起動

- Unityを再インストール。インストーラーが壊れている可能性があるため、インストーラーも再度ダウンロードする

ちなみに再インストールでもプチハマり。なんと、この前アップデートがあったばかりのMacOS Catalina の場合、普通の手順でインストーラからインストールしようとするとインストールできない旨のアラートが。

ただ、こちらの記事を見るとUnity Hubを経由してインストールすると行けるよ、とのこと。

DownloadページのUnity Hubで開くボタンからやると無事にインストールできました。